Wolf und Weidetierhaltung – ein lösbarer Konflikt?

Letzte Aktualisierung: 20. März 2025

Wölfe breiten sich in Deutschland weiter aus. Ein Erfolg für den Artenschutz, doch weidetierhaltende Betriebe sorgt diese Entwicklung.

Im Kürze

- Der Wolf breitet sich seit 1998 wieder in Deutschland aus.

- Er trägt zur Regulierung von Wildtierbeständen bei.

- In Gebieten mit Wolfspräsenz steigt die Zahl der Nutztierschäden, vor allem bei Schafe und Ziegen.

- Teure Herdenschutzmaßnahmen können die Schäden verringern, jedoch nicht verhindern.

- Eine Kompromisslösung erlaubt seit 2023, auffällige Wölfe unter bestimmten Bedingungen zu töten.

Fast 150 Jahre lang war der Wolf in Deutschland ausgerottet, bis sich 1998 wieder ein Wolfspaar auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen niederließ und dort zwei Jahre später die ersten deutschen Welpen zur Welt brachte. Seitdem breitet sich der Wolf sukzessive über die Bundesrepublik aus. Jedes Jahr ein Stück mehr.

Nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) wurden im Monitoringjahr 2023/2024 209 Rudel (Wolfsfamilien), 46 Wolfspaare und 19 Einzelwölfe gezählt. Die meisten Tiere leben aktuell in Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

So groß die Freude über die Rückkehr und Wiederansiedlung des Wolfes ist. Für Weidetiere, insbesondere Schafe und Ziegen, stellt der Wolf ohne den Einsatz von Herdenschutzmaßnahmen eine Gefahr dar, auf die sich Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter einstellen müssen. Auch in der Bevölkerung breitet sich angesichts der steigenden Anzahl an Wölfen zunehmend Verunsicherung aus – gerade in ländlichen Gebieten.

Wie gefährlich ist der Wolf für Nutztiere?

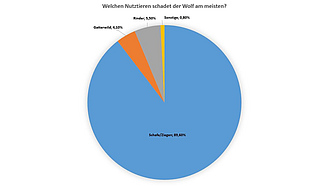

Der Wolf ist ein Raubtier und macht grundsätzlich keinen Unterschied zwischen wildlebenden Tieren und Nutztieren. Vor allem für Schafe und Ziegen stellt er eine Gefahr dar. Ohne Schutzmaßnahmen sind sie im Ernstfall leichte Beute für Wölfe.

Rinder und Pferde werden dagegen deutlich seltener Opfer von Wolfsübergriffen. Das liegt zum einen daran, dass sie größer sind als Schafe und Ziegen. Außerdem sind sie von Natur aus wehrhafter und haben oft noch ein ausgeprägteres Herdenverhalten. Wenn Tiere dieser Arten getötet werden, sind es meistens Jungtiere oder einzeln gehaltene ausgewachsene Tiere.

Hintergrund

DBBW: Statusbericht Wolfsjahr 2023/2024

DBBW: Bericht zu Prävention und Nutztierschäden 2023

Mit der stetigen Ausbreitung des Wolfes in Deutschland nehmen seit Jahren auch die durch ihn verursachten Nutztierschäden zu. Laut DBBW kam es im Jahr 2023 zu 1.268 Übergriffen, bei denen 5.727 Tiere – darunter 4.957 Schafe – Schaden genommen haben.

Neun Jahre zuvor waren es gerade mal 125 Übergriffe und 377 geschädigte Tiere.

Welche Rolle spielen Nutztiere auf dem Speiseplan der Wölfe?

Laut verschiedener Studien der letzten Jahre ernähren sich Wölfe in Mitteleuropa vor allem von Reh-, Rot- und Schwarzwild, örtlich auch von Dam- und Muffelwild. Der Anteil von Nutztieren auf dem "Speiseplan" der Wölfe liegt bei ein bis zwei Prozent.

Besonders viele Nutztierschäden gibt es in der Regel dort, wo Wölfe in neue Reviere einwandern, weil die Tierhalter dort noch nicht auf sie vorbereitet sind. Nach Angaben des DBBW gehen die Schäden in diesen Gebieten aber meist nach ein bis zwei Jahren zurück, dann wenn die Tierhalter entsprechende Herdenschutzmaßnahmen etabliert haben.

Es kommt leider immer wieder vor, dass Wölfe mehr Nutztiere töten als sie sofort fressen können. Das hat folgenden Grund: Hat der Wolf den Weidezaun einmal überwunden, stellen Nutztiere auf solchen Weiden für ihn eine außergewöhnlich leichte Beute dar. Die Weidetiere können nicht flüchten und lösen daher mehrfach den Jagdtrieb im Wolf aus.

So etwas käme in der freien Natur so gut wie nie vor, da die übrigen Tiere einer Herde, die nicht durch den Wolf attackiert werden, sofort die Flucht ergriffen.

Gründe für den Schutz von Wölfen

Grundsätzlich ist es erfreulich, dass sich eine heimische Tierart, die über 150 Jahre lang ausgerottet war, hierzulande wieder ansiedelt, auch wenn wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt ist, wie genau der Wolf aktuell zum ökologischen Gleichgewicht beiträgt.

In jedem Fall helfen Wölfe auf natürliche Weise Wildtierbestände zu regulieren und verhindern damit Massenvermehrungen. Außerdem erbeuten sie kranke Tiere und halten damit die Bestände gesund.

In der intensiv genutzten Kulturlandschaft in Deutschland ist die Dichte an Rehen, Hirschen und Wildschweinen allerdings derart hoch, dass Wölfe nur einen vergleichsweise kleinen Beitrag zur Regulierung der Wildtierbestände leisten können. So muss auch in Wolfsgebieten weiterhin gejagt werden.

Wie können Nutztiere vor Wölfen geschützt werden?

Über viele Generationen lang war der Schutz unserer Nutztiere vor dem Wolf nicht mehr nötig, weil er vollständig ausgerottet war. Die Wiederkehr dieses Raubtiers stellt die meisten Tierhalterinnen und Tierhalter damit vor völlig neue Herausforderungen. Ziel ist es, Nutztiere vor Wolfsübergriffen zu schützen.

Quelle: landpixel.de

Es gibt zwar keine Herdenschutzmaßnahmen, die einen 100-prozentigen Schutz bieten. Mit Elektrozäunen oder Herdenschutzhunden können die Schäden aber meist verringert werden. Die Anschaffung und Unterhaltung solcher Maßnahmen kosten Halterinnen und Halter jedoch Zeit und Geld, die sie in der Regel nicht über höhere Preise kompensieren können.

Werden trotz Herdenschutzmaßnahmen Nutztiere durch einen Wolf getötet oder verletzt, haben die meisten Bundesländer Regelungen zum Schadensausgleich. In einem solchen Fall wird durch einen sogenannten Rissgutachter und genetische Analysen erst einmal geprüft, ob es sich tatsächlich um einen durch den Wolf entstandenen Schaden handelt. Kann der Verdacht bestätigt werden, erhalten Nutzierhalterinnen und Nutztierhalter eine Entschädigung.

Schießen oder nicht schießen?

Trotz Herdenschutzmaßnahmen kommt es in Wolfsgebieten immer wieder zu Wolfsübergriffen auf Nutztiere. Dies hat den Konflikt zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik in puncto Wolfsmanagement in den vergangenen Jahren zunehmend befeuert. Zwar sind sich alle Beteiligten einig, dass die Zahl der Nutztierübergriffe reduziert werden muss – Uneinigkeit gibt es jedoch darüber, wie dieses Ziel am besten erreicht werden kann.

Halterinnen und Halter von Weidetieren sehen sich vor der Herausforderung, dass die Schutzmaßnahmen nicht immer wie gewünscht funktionieren und Wölfe diese Barrieren zu oft überwinden. Zudem sei in einigen Gebieten wie "großen Grünlandregionen, Deichen und Niederungsgebieten mit Grabensystemen sowie Mittelgebirgen und Almen" die wolfssichere Einzäunung häufig gar nicht umsetzbar, argumentiert der Deutsche Bauernverband (DBV). Herdenschutzhunde könnten in Einzelfällen zwar helfen, Wölfe von den Herden fernzuhalten, so der DBV weiter. Die Anschaffung, Ausbildung und der Unterhalt der Tiere sei allerdings teuer.

Immer mehr Weidetierhaltende fordern daher eine jagdliche Regulierung von Wölfen – mindestens aber die selektive Tötung von sogenannten Problemwölfen – das heißt, den Abschuss solcher Tiere, die Herdenschutzmaßnahmen überwinden und Nutztiere töten.

Kompromisslösung gefunden

Grundsätzlich ist der Wolf durch internationale und nationale Gesetze geschützt. Um eine Verbesserung herbeizuführen, gilt seit Ende 2023 auf Bundesebene die Regelung, dass ein auffälliger Wolf, der zumutbare Herdenschutzmaßnahmen wiederholt überwindet und Nutztiere reißt, bis zu drei Wochen nach dem Rissvorfall geschossen werden darf, wenn er sich in einem Umkreis von 1.000 Metern von der Rissstelle aufhält. Eine DNA-Analyse wie bisher soll dafür nicht mehr nötig sein.

Weitere Informationen

Bundeszentrum Weidetiere und Wolf

Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW)

Bundeslandwirtschaftsministerium: Der Wolf - Zwischen Schutz und Herausforderung

NABU: FAQ – Wölfe in Deutschland

praxis-agrar.de: Infografik – Wie viele Wölfe gibt es in Deutschland?