Vegane Lebensmittel – Eine Chance für die Landwirtschaft?

Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2025

Der Markt für Fleischersatzprodukte wächst. Als Rohstoff werden dafür auch Hülsenfrüchte aus Deutschland benötigt. Können die Betriebe davon profitieren?

Quelle: dropStock via Getty Images

In Kürze

- Der Markt für pflanzliche Fleischersatzprodukte wächst rasant; zwischen 2019 und 2022 verdoppelte sich der Umsatz auf 537 Millionen Euro jährlich.

- In Deutschland werden etwa 25 % der Erbsen und 11 % der Sojabohnen für Lebensmittel genutzt, der Großteil wird an Tiere verfüttert.

- Hersteller von Fleischersatzprodukten benötigen Hülsenfrüchte in besserer Qualität als Futtermittelhersteller, zahlen aber auch höhere Preise.

- Da die Nachfrage nach Fleischersatz niedrig ist, profitiert die Landwirtschaft heute eher vom Hülsenfrüchteanbau für Tierfutter.

Ob Schnitzel, Hack oder Salami, fast alle klassischen Fleischprodukte sind inzwischen auch als vegane Variante mit rein pflanzlichen Zutaten verfügbar. Im direkten Vergleich handelt es sich zwar immer noch um Nischenprodukte, der Markt für diese sogenannten Fleischersatzprodukte hat sich in den letzten Jahren aber rasant entwickelt. So nahm der Umsatz für diese Produkte zwischen 2019 und 2024 von 273 auf 647 Millionen Euro im Jahr zu.

Für eine weiter steigende Nachfrage nach Fleischersatzprodukten spricht der hohe Anteil von Veganern und Vegetariern. Laut BMLEH-Ernährungsreport 2024 ernähren sich acht Prozent der Befragten vegetarisch und zwei Prozent vegan. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 29 Jahren liegt der Anteil derer, die täglich pflanzliche Ersatzprodukte verzehren, sogar bei 18 Prozent. Gleichzeitig ist der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Während jeder Mensch in Deutschland 2019 im Schnitt noch 58,5 Kilogramm Fleisch verzehrte, waren es 2024 nur 53,2 Kilogramm.

Quelle: landpixel.de

Hülsenfrüchte als heimischer Rohstoff

Basis von Fleischersatzprodukten sind vor allem eiweißreiche Hülsenfrüchte wie Erbse, Ackerbohne, Sojabohne und Lupine. Diese Hülsenfrüchte können fast überall in Deutschland angebaut werden.

Für die Umwelt bietet der Anbau von Hülsenfrüchten Vorteile. So sind die Kulturen in der Lage, Stickstoff als wichtigsten Nährstoff aus der Luft zu binden. Deshalb benötigen sie keinen synthetischen Mineraldünger, der mit hohem Energieaufwand hergestellt werden muss.

Gute Klimabilanz für Fleischersatzprodukte

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes (UBA) schneiden Fleischersatzprodukte auf Basis von Hülsenfrüchten zudem bei der Klimabilanz deutlich besser ab als Fleisch. Während zum Beispiel bei der Erzeugung von einem Kilogramm Fleischersatz auf Sojabasis etwa 2,8 Kilogramm CO2-Äquivalente entstehen, werden bei der gleichen Menge Geflügelfleisch 4,3 Kilogramm frei, bei Rindfleisch sind es sogar über 30 Kilogramm CO2-Äquivalente.

Quelle: Olga Seifutdinova via Getty Images

Wie lukrativ ist der Anbau von Hülsenfrüchten für landwirtschaftliche Betriebe?

Wie aber fällt die wirtschaftliche Bilanz aus Sicht der Betriebe aus? Grundsätzlich kann der Anbau von Eiweißpflanzen für Betriebe lohnend sein. Erhebungen des Netzwerks DemoNet Erbse/Bohne zeigen, dass mit Erbsen und Ackerbohnen zum Teil höhere Gewinne erzielt werden können als mit den Standardkulturen Winterweizen und Raps. Das gilt insbesondere für Bio-Ware. Allerdings hängt die Höhe des Gewinns stark von den erzielten Erträgen und den Auszahlungspreisen ab. Zudem kommt es bei Eiweißpflanzen immer wieder zu größeren Ertragsschwankungen, weil die Kulturen sehr empfindlich auf stärkeren Schädlingsbefall oder eine ungünstige Witterung reagieren. Das macht den Anbau für Betriebe riskant.

Lebensmittelverarbeiter stellen hohe Qualitätsansprüche

Hinzu kommt, dass die lebensmittelverarbeitenden Betriebe hohe Anforderungen an die Qualität der angelieferten Ware stellen. So dürfen die Körner zum Beispiel keine Flecken oder Risse haben und müssen einen Mindestproteingehalt aufweisen. Das erfordert einen größeren Aufwand beim Anbau und bei der Aufbereitung der Ernte. Dafür erhalten Betriebe für Speiseware in der Regel auch deutlich höhere Preise als bei einer Verwertung als Futtermittel.

Quelle: landpixel.de

Entwicklung der Anbauflächen für Hülsenfrüchte

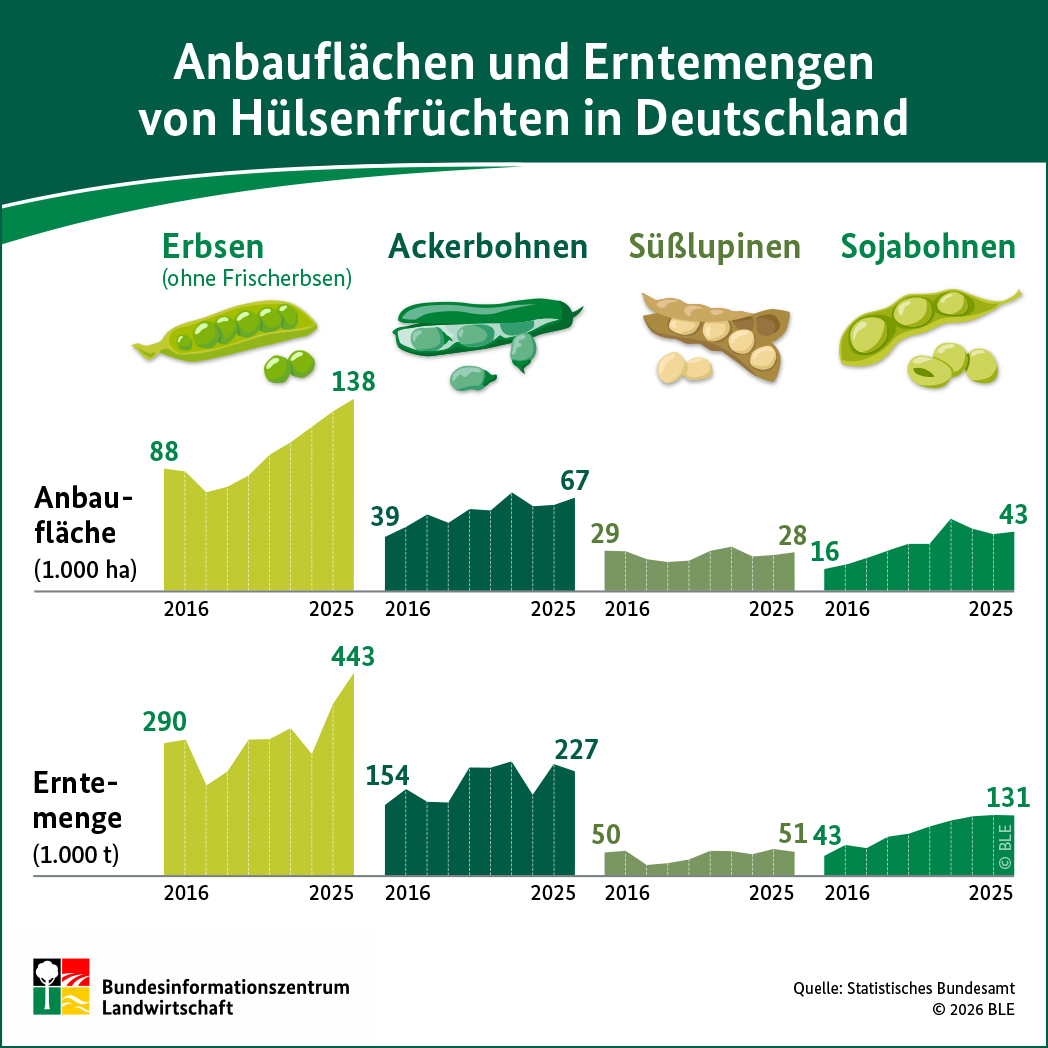

Die Anbaufläche von Hülsenfrüchten lag im Jahr 2024 bei rund 285.000 Hektar und hat damit gegenüber 2010 fast verdreifacht.

Diese Entwicklung beruht jedoch vor allem auf einer stärkeren politischen Förderung dieser Kulturen und der intensivierten Forschung zur Optimierung des Anbaus im Zuge der sogenannten Eiweißpflanzenstrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Geänderte Ernährungsgewohnheiten spielen hier eine untergeordnete Rolle, denn zurzeit werden nur rund 25 Prozent der geernteten Erbsen und gerade mal elf Prozent der Sojabohnen für die Herstellung von Nahrungsmitteln genutzt. Das heißt auch: Eine weiter steigende Nachfrage nach heimischen Rohstoffen für Fleischersatzprodukte ließe sich auch ohne zusätzliche Anbauflächen bereits durch eine Steigerung dieses Anteils bedienen.

Quelle: Beckhoff/BÖLN

Fleisch bleibt wichtige Einkommensquelle für Betriebe

Doch ist die Erzeugung von Fleisch für viele Betriebe nach wie vor die attraktivere Einkommensquelle. Daher nutzen sie den weitaus größten Teil der heimischen Hülsenfrüchte als wertvolle Futterkomponente für Schweine, Geflügel und Rinder.

Die Fleischwirtschaft hat im Jahr 2024 in Deutschland Fleisch- und Fleischerzeugnisse im Wert von 44,3 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist etwa das 70-fache dessen, was im gleichen Jahr mit Fleischersatzprodukten erzielt wurde.

Fazit

Durch die wachsende Nachfrage nach Fleischersatzprodukten wird der Bedarf an Ackerbohnen, Erbsen und anderen Hülsenfrüchten steigen. Das kommt auch der Landwirtschaft zugute. Denn grundsätzlich ist der Anbau von Hülsenfrüchten bei guten Erträgen und entsprechenden Qualitäten lukrativ. Allerdings wird die Fleischerzeugung auf absehbare Zeit für viele Betriebe eine zentrale Einkommensquelle bleiben. Denn die Erlöse für Fleischersatzprodukte sind trotz des starken Wachstums noch sehr klein im Vergleich zum Volumen bei Fleischprodukten. Zudem ist der Anbau von Hülsenfrüchten für den Lebensmittelbereich anspruchsvoll und häufig mit Risiken verbunden. Deshalb wird wahrscheinlich vorerst nur eine überschaubare Zahl an Betrieben verstärkt auf den Anbau setzen und vom Boom der Fleischersatzprodukte profitieren.

Weitere Informationen

Umweltbundesamt: Umweltbilanzen von Fleischersatzprodukten