Klimaschutz und Landwirtschaft auf Moorböden: Lösungen mit Paludikultur und Agrophotovoltaik

Letzte Aktualisierung: 22. August 2025

Moore sind entscheidend für den Klimaschutz – neue Nutzungsformen sollen Einkommen für die Landwirtschaft sichern und Ökosysteme erhalten.

Quelle: FNR/M. Spittel

In Kürze

- Entwässerte Moore verursachen rund sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen.

- Wiedervernässung ist zentral für den Klimaschutz, aber ohne neue Nutzungsmöglichkeiten für Landwirtschaft schwer umsetzbar.

- Paludikultur ermöglicht eine nachhaltige Nutzung nasser Moorflächen, etwa durch Anbau von Rohrkolben und Torfmoos oder Wasserbüffelhaltung.

- Agrophotovoltaik kann zusätzliche Einnahmen schaffen; sie wird derzeit erforscht.

- Staatliche Förderung und Forschung sind entscheidend für eine erfolgreiche Umstellung.

Deutschland beheimatet eine Vielzahl von Mooren, die insgesamt eine Fläche von rund 1,8 Millionen Hektar einnehmen – das sind etwa fünf Prozent der gesamten Landfläche Deutschlands. Moore sind insbesondere in den norddeutschen Niederungen und in den Alpenregionen weit verbreitet.

Der Großteil der Moore ist heute in der Landschaft nicht mehr als solches erkennbar. Das liegt daran, dass mehr als 95 Prozent der deutschen Moorflächen bis in die 1970er-Jahre trockengelegt wurden, um darauf Land- und Forstwirtschaft zu betreiben, Siedlungen und Straßen zu bauen oder Torf abzubauen.

Aktuell werden etwa 54 Prozent der Moorböden Deutschlands als Grünland, 18 Prozent als Ackerland und 15 Prozent als Waldflächen genutzt. Auf etwa fünf Prozent befinden sich Siedlungen und Straßen, die restlichen acht Prozent sind Feuchtgebiete und dienen zu einem kleinen Teil (etwa ein Prozent) noch dem Torfabbau.

Warum sind trockengelegte Moore ein Problem für den Klimaschutz?

Heute weiß man, dass die Trockenlegung von Mooren schwerwiegende Folgen für den Klimaschutz hat. Denn Moore speichern große Mengen an Kohlenstoff. Zum Vergleich: Die deutschen Moorböden speichern genauso viel Kohlenstoff wie alle deutschen Wälder zusammen!

Durch den hohen Wasserstand ist der Sauerstoffgehalt gering und absterbende Pflanzen werden in einem Moor nur unvollständig zersetzt. So bildet sich eine Torfschicht – pro Jahr von maximal einem Millimeter Dicke-, in der der Kohlenstoff gebunden bleibt. Werden Moore trockengelegt, werden die Zersetzungsprozesse wieder in Gang gesetzt und der Kohlenstoff im Torf reagiert mit dem Sauerstoff der Luft und wird als Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre freigesetzt. Durch diesen kontinuierlich stattfindenden Prozess werden laut der deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) in Deutschland jährlich etwa 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt. Das sind rund sieben Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen.

Doch nicht nur aus Klimaschutzsicht ist die Trockenlegung von Mooren problematisch, sondern auch für den Artenschutz. Denn intakte Moore sind einzigartige Ökosysteme mit hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten. Durch Entwässerung gehen diese wertvollen Lebensräume verloren.

Wiedervernässung von Mooren – Chance für den Klimaschutz

Will Deutschland die Klimaschutzziele bis 2045 erreichen, führt kein Weg daran vorbei, auch die Treibhausgas (THG)-Emissionen aus den Moorböden so weit wie möglich zu reduzieren. Es gilt, den Torf zu erhalten. Und das geht nur über eine Wiedervernässung. Das bedeutet, der Wasserstand muss bis knapp unter die Bodenoberfläche angehoben werden, so wie es in intakten Mooren üblich ist. Laut DEHSt lassen sich auf diese Weise durchschnittlich circa 20 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr einsparen, das entspricht rund zwei Drittel der aktuellen durchschnittlichen Emissionen pro Hektar.

Doch so einfach wie es klingt ist es nicht. Denn die meisten Moorböden befinden sich in Privateigentum und ohne Ausgleichsmaßnahmen würde das Wiedervernässen der Flächen das Aus für viele landwirtschaftliche Betriebe bedeuten, die ihr Einkommen aus der Bewirtschaftung dieser Flächen bestreiten.

Ansätze zur nachhaltigen, wirtschaftlichen Nutzung von Mooren

Um die Moore als wertvolle Kohlenstoffspeicher und Biodiversitätshotspots zu erhalten, werden daher seit Jahren Ansätze erforscht und erprobt, wie man eine Wiedervernässung der Flächen mit einer (land-)wirtschaftlichen Nutzung kombinieren kann. Zwei Konzepte scheinen dafür nach aktuellem Stand sehr vielversprechend: Die Paludikultur und die Freiflächenphotovoltaik.

Paludikultur: Nachhaltige Landwirtschaft auf nassen Moorflächen

Unter Paludikultur versteht man den produktiven Anbau von Rohstoffpflanzen auf wiedervernässten Moorflächen. Die Kulturpflanzen müssen dabei an die speziellen Bedingungen im Moor angepasst sein. Geerntet wird der oberirdische Teil der Pflanzen. Der unterirdische Teil verbleibt auf der Moorfläche, idealerweise zum Aufbau neuen Torfs.

Quelle: FNR/M. Spittel

Ein traditionelles Beispiel für eine Paludikultur ist der Anbau von Schilf für die Bedeckung von Reetdächern, wie man sie früher häufiger vorfand.

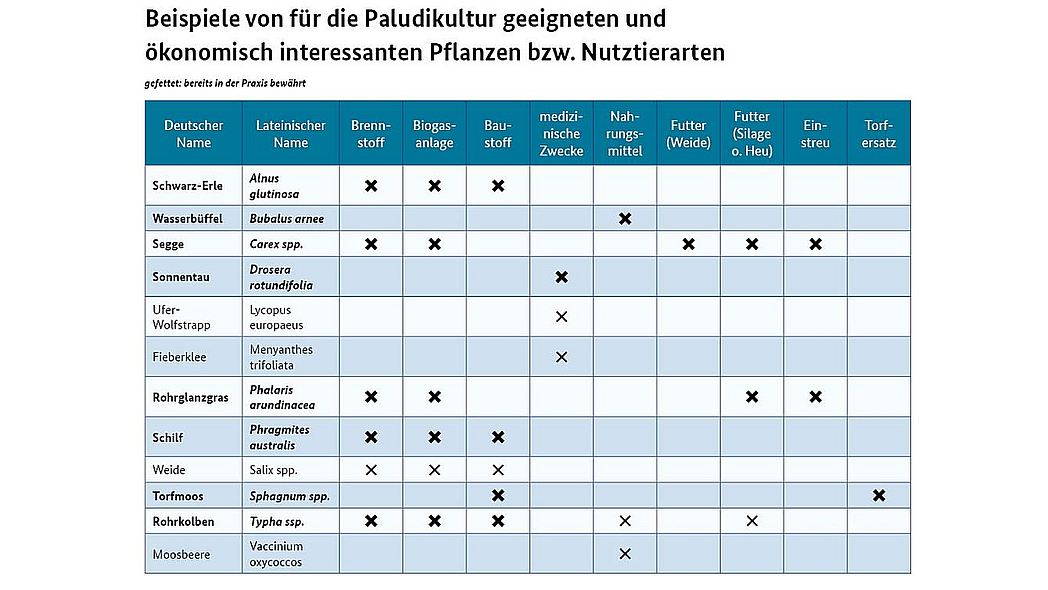

Heute gibt es zahlreiche andere wirtschaftlich interessante Kulturen und Nutzungsformen, die infrage kommen.

Beispiele für Paludikulturen:

- Torfmoos: Diese Pflanze hat ein hohes Wasserspeichervermögen und kann daher als Torfersatzstoff im Gartenbau verwendet werden.

- Rohrkolben haben ein stabiles, luftführendes Gewebe mit dessen Hilfe sie Luft in die unter Wasser liegenden Pflanzenteile transportieren können. Diese Gewebeeigenschaft macht den Rohrkolben als Rohstoff für die Herstellung von Bau- und Dämmstoffen interessant.

- Schilf wird heute auch für die Herstellung von Bau- und Dämmstoffen verwendet. Er enthält hohe Konzentrationen an Silizium, was die Werkstoffe wasserresistent, schwer entflammbar und widerstandsfähig gegen Pilze macht.

- Wasserbüffel: Eine andere Bewirtschaftungsform ist die Haltung von Wasserbüffeln auf wiedervernässtem Grünland mit Gräsern wie Rohrglanzgras oder Seggen. Mit ihren breiten Klauen können Wasserbüffel auf dem sumpfigen Boden gut laufen und weiden. Vermarktet wird das Fleisch oder die Milch der Tiere.

Für Landwirtinnen und Landwirte ist die Umstellung auf Paludikultur aus verschiedenen Gründen noch eine große Herausforderung. Denn sie müssen – zum Teil mit aufwändigen Baumaßnahmen – dafür sorgen, dass sich die trockengelegten Flächen wieder mit Wasser füllen. Des Weiteren müssen sie neue Pflanzenbestände anlegen, mit deren Kultur sie sich noch nicht auskennen.

Außerdem stehen Investitionen in neue Maschinen (wie Raupenfahrzeuge) an, um sich auf den nassen Böden überhaupt fortbewegen zu können. Schließlich ist es erforderlich, neue Verwertungs- und Vertriebswege zu schaffen, um die Produkte auch verkaufen zu können. Diese Umstellungsprozesse können die landwirtschaftlichen Betriebe in der Regel aus eigener Kraft nicht bewältigen, weswegen es dafür verschiedene Erprobungs- und Förderprojekte gibt.

Quelle: Gert-Jan van Vliet/stock.adobe.com

Agrophotovoltaik: Energie und Landwirtschaft auf Moorflächen verbinden

Eine andere Möglichkeit, vernässte Moore nachhaltig zu nutzen, ist die Installation von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Wird Photovoltaik mit Paludikultur kombiniert, spricht man von Agrophotovoltaik, kurz Agri-PV. Durch die Kombination kann sogar eine Doppelnutzung erreicht werden, die sowohl dem Klimaschutz als auch der Energieproduktion zugutekommt und den Landwirtinnen und Landwirten einen zusätzliche Anreiz zur Umstellung verschafft.

Seit 2023 ist die Errichtung von Photovoltaik auf Moorböden nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) förderfähig, wenn sie auf wiedervernässten landwirtschaftlich genutzten Moorböden erfolgt. Es besteht jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf, um die Einflüsse der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf wiedervernässten Moorböden bewerten zu können.

Die Universität Greifswald hat daher Anfang 2024 ein Forschungsprojekt dazu gestartet. Man will unter anderem untersuchen, in welcher Weise die Photovoltaikanlagen die Treibhausgasemissionen beeinflussen. So könnte nämlich die Beschattung durch die PV-Anlagen zu einer verringerten Verdunstung und somit zu höheren Wasserständen führen, was sich emissionsmindernd auswirken würde. Anderseits könnte es durch die erhöhten Temperaturen unter den Paneelen auch zu einem gegenteiligen Effekt kommen. Darüber hinaus will man untersuchen, welchen Einfluss PV-Anlagen auf die Biodiversität der wiedervernässten Moore haben. Da in puncto Bau und Unterhalt auf wiedervernässten Böden mit höheren Kosten zu rechnen ist, wird im Projekt außerdem eine ökonomische Bewertung vorgenommen.

Quelle: DifferR/stock.adobe.com

Ausblick: Klimaschutz durch nachhaltige Moorbewirtschaftung

Die Wiedervernässung von Mooren samt gleichzeitiger landwirtschaftlicher und/oder energetischer Nutzung stellt eine große Chance für den Klimaschutz in der Landwirtschaft dar. Mit Paludikultur und Agrophotovoltaik eröffnen sich neue Einkommensmöglichkeiten, die sowohl Klimaschutz als auch Biodiversität fördern können. Zugleich bedeutet das aber auch eine enorme Herausforderung für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe, die nur mit weiterer Forschung und staatlicher Förderung erfolgreich bewältigt werden kann.

Die Bundesregierung hat daher 2022 mit der "Nationalen Moorschutzstrategie" ein Konzept entwickelt, um finanzielle Anreize zu setzen. Damit sollen die Betriebe bei der Umstellung der Bewirtschaftungsweisen unterstützt werden und Einkommenseinbußen ausgeglichen werden.

Weitere Informationen

Umweltbundesamt (UBA): Factsheet Moorschutz ist Klimaschutz UBA, 09/2023 (PDF)

BMUV: Nationale Moorschutzstrategie

oekolandbau.de: Mit Paludikultur Moorflächen schonend nutzen

Greifswald Moor Centrum: Paludikultur – Land- und Forstwirtschaft auf wiedervernässten Mooren