Warum wird Ackerland immer teurer?

Letzte Aktualisierung: 3. September 2025

Seit vielen Jahren erhöhen sich die Pacht- und Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Quelle: Jürgen Beckhoff

In Kürze

- Die Kaufpreise für Ackerland in Deutschland sind zwischen 2003 und 2023 um über 260 % gestiegen; auch Pachtpreise zogen um mehr als 100 % an.

- In Nordrhein-Westfalen sind die Preise im Schnitt am höchsten, im Saarland am niedrigsten.

- Es gibt verschiedene Gründe für den Preisanstieg:

- Flächenverknappung durch Siedlungs- und Verkehrsflächenbau.

- Anbau nachwachsender Rohstoffe für Biogas, Windkraft und Freiflächenphotovoltaik konkurrieren mit bestehender landwirtschaftlicher Nutzung.

- Seit der Finanzkrise 2008 wird Agrarland verstärkt als Kapitalanlage genutzt, was die Preise zusätzlich in die Höhe treibt.

Landwirtschaftliche Nutzflächen sind kostbar. Im Schnitt zahlten Landwirtinnen und Landwirte 2023 in Deutschland für den Kauf von Ackerland 33.363 Euro pro Hektar. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern immens: Während man in Nordrhein-Westfalen im Schnitt 87.236 Euro pro Hektar zahlte, waren es im Saarland nur 10.800 Euro. In einzelnen Regierungsbezirken in Nordrhein-Westfalen und Bayern lagen die Kaufpreise sogar bei bis zu 139.000 Euro.

Zwischen 2003 und 2023 sind die Durchschnittspreise für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland um über 260 Prozent gestiegen – von 9.200 auf 33.400 Euro pro Hektar. Überproportional stark war der Anstieg vor allem in den Jahren seit 2010.

Auch bei der Pacht landwirtschaftlicher Nutzflächen müssen Betriebe deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zwischen 2003 und 2023 zogen die Pachtpreise im bundesweiten Durchschnitt um rund 105 Prozent an. In Nordrhein-Westfalen wurden 2023 mit durchschnittlich 560 Euro pro Hektar die höchsten Preise gezahlt. Im Saarland lagen die Pachtpreise dagegen bei gerade mal 99 Euro pro Hektar.

Quelle: Jan-Otto via Getty Images

Ackerland wird immer knapper

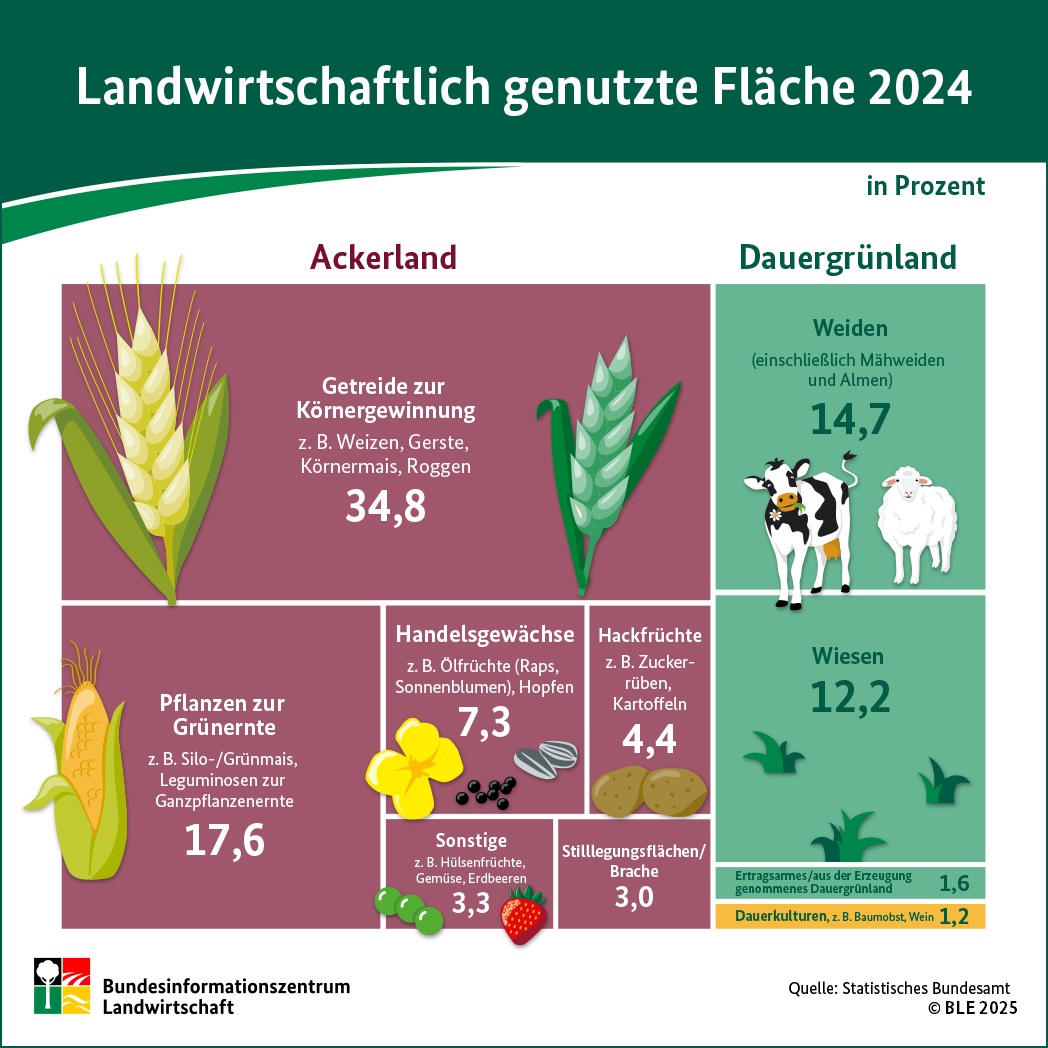

Auch wenn es zwischen den Bundesländern zum Teil erhebliche Unterschiede gibt, zeigt der Trend bei den Preisen für Acker- und Grünland überall in Deutschland deutlich nach oben. Für diese Entwicklung gibt es unterschiedliche Gründe. Der wichtigste ist, dass Ackerfläche nicht vermehrbar ist. Das heißt, bei steigender Nachfrage steigen automatisch auch die Preise. Gleichzeitig wird das Angebot immer knapper. Zwischen 1992 und 2023 nahm in Deutschland die Fläche für Siedlung und Verkehr um 1,18 Millionen Hektar zu, in weiten Teilen zu Lasten der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Um diese Zahl besser einordnen zu können: die landwirtschaftlich genutzte Gesamtfläche liegt in Deutschland bei etwa 16,5 Millionen Hektar.

Ein weiterer Grund für den Preisanstieg ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das den Betrieben 20 Jahre lang feste Abnahmepreise für nachhaltig erzeugten Strom aus Biogasanlagen, Solar- und Windkraftanlagen garantiert. Ab dem Jahr 2007 investierten deshalb viele Betriebe in den Bau einer Biogasanlage. Neben Gülle entwickelte sich Mais zum wichtigsten Substrat für die Stromerzeugung aus Biogas.

Um ausreichende Mengen bereitstellen zu können, dehnten die meisten Betriebe ihren Maisanbau aus. Dafür benötigten sie häufig zusätzliche Flächen, für die sie aufgrund der sicheren Einnahmen aus der Stromerzeugung höhere Preise zahlen konnten.

Die Förderung für Biogas wurde zwar reduziert, weiterer Nutzungsdruck auf die landwirtschaftlichen Flächen entsteht inzwischen jedoch durch den Bau von Windkraft- und Freiflächenphotovoltaik-Anlagen und die damit im Zusammenhang stehenden Ausgleichsflächen.

Quelle: Countrypixel - stock.adobe.com

Agrarland als Kapitalanlage

Ein Hauptgrund für die enormen Preissteigerungen ist laut eines Experten des Thünen Institut die Spekulation. Denn im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2008 gingen die Zinsen stark zurück, weshalb viele Investoren aus anderen Wirtschaftsbereichen Agrarland als Kapitalanlage entdeckten. Sie haben die Kaufpreise derart in die Höhe getrieben, dass aktive Landwirtinnen und Landwirte häufig nicht mehr mithalten können.

Die gebotenen Preise stehen oft in keinem Verhältnis mehr zu den aus der Landwirtschaft erzielbaren Erlösen. Laut dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat gehört über die Hälfte der Agrarfläche heute Nichtlandwirtinnen und Nichtlandwirten. Wenngleich die Zinsen inzwischen wieder gestiegen sind, wird es noch einige Zeit dauern, bis sich dies auf den Bodenmarkt auswirkt.

Weitere Informationen

Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL): Der landwirtschaftliche Bodenmarkt in Deutschland

Umweltbundesamt (UBA): Struktur der Flächennutzung

Deutscher Bauernverband (DBV): Situationsbericht 2024/25 – Boden- und Pachtmarkt