Wie funktioniert die Gemeinsame Agrarpolitik der EU?

Knapp ein Drittel des EU-Budgets fließt in die Förderung der Landwirtschaft. Was ist der Grund dafür und wer erhält wofür Fördergelder?

Alle sieben Jahre wird die Gemeinsame Agrarpolitik der EU reformiert. Die aktuelle Förderperiode hätte eigentlich 2021 beginnen sollen. Da sich Mitgliedsstaaten, EU-Parlament und EU-Kommission aber nicht rechtzeitig auf eine gemeinsame Regelung einigen konnten, galt für die Jahre 2021 und 2022 eine Übergangslösung. Seit Januar 2023 läuft eine verkürzte Förderperiode bis 2027.

Bei der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU geht es um beträchtliche Summen: 58 Milliarden Euro stellte die EU durchschnittlich im Zeitraum 2014 bis 2020 jährlich für die Förderung der EU-Landwirtschaft zur Verfügung, das sind 38 Prozent des Gesamtbudgets der EU. Für die laufende Förderperiode bis 2027 wird mit durchschnittlich 54 Milliarden Euro jährlich zu rechnen sein – was etwa 31 Prozent des Gesamtbudgets entspricht. Insgesamt nimmt das EU-Budget für die Landwirtschaft seit Jahrzehnten immer mehr ab. Anfang der 1980er-Jahre lag der Anteil noch bei 66 Prozent!

Der nach wir vor hohe Anteil ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Agrarpolitik in der EU der einzige voll gemeinschaftlich finanzierte Politikbereich ist.

Doch warum wird die europäische Landwirtschaft überhaupt gefördert und was genau ist die Gemeinsame Agrarpolitik der EU?

Um das besser verstehen zu können, muss man ein Stück in die europäische Vergangenheit zurückgehen.

Europa nach dem Krieg: Der Landwirtschaft auf die Beine helfen

Der Grundstein für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wurde bereits in den Gründungsjahren der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Europa vielerorts Hunger. Weil sie die Probleme alleine nicht in den Griff bekamen, schlossen sich einige europäische Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammen, um der europäischen Landwirtschaft gemeinsam auf die Beine zu helfen.

Das Ziel war, die Menschen in Europa mit ausreichend Nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen zu versorgen. Außerdem wollte man die Einkommen der Landwirtinnen und Landwirte sichern und der ländlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung gewährleisten.

Die Mittel: Geschützter Binnenmarkt und Preisstützung

Um das zu erreichen, schufen die Gründerstaaten der heutigen EU einen gemeinsamen Binnenmarkt, in dem die Waren frei gehandelt werden konnten. Nach außen wurde dieser Binnenmarkt geschützt, zum Beispiel durch Zölle. Die Menge der landwirtschaftlichen Erzeugnisse kurbelte man durch sogenannte Preisstützungen an. Das heißt, der Staat legte einen Garantiepreis fest, zu dem die Landwirtschaftsbetriebe ihre Produkte sicher verkaufen konnten. Erzeugnisse, die sie zu diesem Preis nicht absetzen konnten, wurden von staatlichen Stellen aufgekauft.

Die EWG (später EG beziehungsweise EU) förderte auch die Mechanisierung in der Landwirtschaft, um die Produktivität weiter zu erhöhen. Das Geld für all diese Maßnahmen nahm sie aus dem Gemeinschaftshaushalt.

Quelle: wlfella via Getty Images

Ziel erreicht! Doch es kommt zu neuen Problemen

Das System der GAP hatte Erfolg. Die europäische Landwirtschaft florierte und Hunger war bald kein Thema mehr. Doch schnell entstanden neue Probleme. Denn das europäische Fördersystem führte zu Überproduktion und die vom Staat aufgekaufte überproduzierte Ware nahm immer größere Dimensionen an. Begriffe wie "Milchseen" und "Butterberge" prägten in den 1980er-Jahren die Diskussion.

Über sogenannte Exportsubventionen versuchte der Staat die zu viel produzierten Lebensmittel über den Weltmarkt zu verkaufen. Darüber sollte die Wettbewerbsfähigkeit der teuer produzierenden EU-Landwirtinnen und Landwirte auf dem internationalen Markt erhalten werden. Was über den Weltmarkt nicht gehandelt werden konnte wurde eingelagert oder vernichtet.

Die staatlichen Kosten für dieses Eingreifen in den Markt wurden mit der Zeit untragbar hoch. Die Exporterstattungen führten außerdem dazu, dass die Bäuerinnen und Bauern außerhalb Europas – insbesondere in ärmeren Ländern – nicht mehr konkurrenzfähig waren und aufgeben mussten. Alles das erzeugte Proteste in der Gesellschaft.

Zunehmend kritisch sah man auch, dass die durch die EU-Förderung intensivierte landwirtschaftliche Produktion immer mehr zulasten von Umwelt und Klima ging.

Entkopplung der staatlichen Förderung

Als Folge darauf änderte die EU ihr Fördersystem. Die über Jahrzehnte betriebene Preisstützungspolitik wurde abgebaut, zugunsten eines Direktzahlungssystems, das heute noch Verwendung findet. Die staatliche Förderung wurde von der Produktion "entkoppelt", um der Überproduktion entgegenzuwirken. Exporterstattungen, die 1993 noch bei über zehn Milliarden Euro lagen, wurden bis 2012 sukzessive reduziert und 2014 faktisch abgeschafft.

Das Hauptziel der Förderung war zwar nach wie vor die Einkommenssicherung der Landwirtinnen und Landwirte. Zunehmend rückten aber auch gesellschaftliche Leistungen, wie zum Beispiel die Erhaltung der Kulturlandschaft, die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung, mehr Tierschutz oder die Entwicklung der ländlichen Räume in den Fokus der Förderung.

So funktioniert die Gemeinsame Agrarpolitik heute

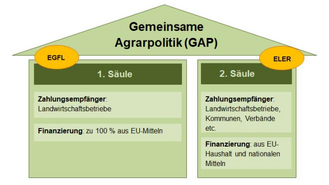

Seit der Verabschiedung der Agenda 2000 im Jahr 1999 beruht die Gemeinsame Agrarpolitik der EU auf zwei Säulen. Die Finanzierung der ersten Säule wird zu 100 Prozent aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) bestritten und in erster Linie in Form von Direktzahlungen an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgezahlt. Die zweite Säule ist mehr auf allgemeine Ziele wie ländliche Entwicklung, Umwelt- und Tierschutz ausgerichtet. Von diesen Zahlungen profitieren nicht nur Landwirtschaftsbetriebe, sondern auch Kommunen, Verbände und andere Institutionen, die sich für entsprechende Ziele einsetzen.

Den finanziellen Rahmen für die Förderung der zweiten Säule bildet der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Im Gegensatz zur ersten Säule basieren die Maßnahmen der zweiten Säule auf dem Prinzip der Kofinanzierung. Das heißt, die EU beteiligt sich an den Kosten mit einem bestimmten Anteil, in der Regel 50 Prozent. Der Rest ist aus nationalen Mitteln zu finanzieren.

Die zwei Säulen der GAP

Erste Säule: Direktzahlungen

Für den Zeitraum 2023 bis 2027 erhält Deutschland von der EU jährlich rund sechs Milliarden Euro für die Agrarförderung. Einen großen Teil davon – rund 70 Prozent – erhalten die deutschen Landwirtinnen und Landwirte als Direktzahlung. Wie viel jeder einzelne Landwirtschaftsbetrieb davon abbekommt, bemisst sich an der bewirtschafteten Fläche. Das heißt, je mehr Fläche ein Betrieb bewirtschaftet, desto mehr Förderung kann er beziehen.

Dabei spielt es keine Rolle, was und wie viel er von diesen Flächen erntet. Um diese Direktzahlungen zu bekommen, müssen die Betriebe jedoch einige Mindestvorgaben einhalten. Dazu zählt zum Beispiel, dass bei der Anwendung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln gewisse Abstände zu Gewässern eingehalten werden müssen, oder dass auf einem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen der Boden auch in der vegetationslosen Jahreszeit (Winter) mit Pflanzenbewuchs bedeckt sein muss. Eine andere Vorgabe ist, dass die Landwirtschaftsbetriebe häufiger die Kulturart auf einer Fläche wechseln müssen, sodass der Anteil an Monokulturen verringert wird.

Die Direktzahlungen an die Landwirtinnen und Landwirte dienen in erster Linie der Einkommenssicherung. Darüber hinaus sollen sie aber auch einen Ausgleich schaffen und die EU-Landwirtinnen und -Landwirte für den internationalen Wettbewerb stärken: Denn EU-Landwirtschaftsbetriebe müssen in der Regel höhere Standards erfüllen als außereuropäische Wettbewerber: zum Beispiel beim Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz. Das bringt meist höhere Produktionskosten mit sich.

Die Direktzahlungen setzten sich aus verschiedenen Prämien zusammen. 2023 erhalten alle Betriebe eine Einkommensgrundstützung von rund 157 Euro pro Hektar und Jahr. Dieser Betrag verringert sich jedoch bis zum Ende der Förderperiode, weil ein zunehmender Teil davon in die gezielte Förderung von Umweltmaßnahmen fließen wird. Obendrauf gibt es noch die sogenannte Umverteilungseinkommensstützung. Das ist ein Zuschuss für die ersten Hektare eines Betriebes. Sie beträgt 2023 rund 69 Euro pro Hektar für die ersten 40 Hektar und 41 Euro pro Hektar für die nächsten 20 Hektar. Durch diese Zahlungen sollen besonders die kleineren Betriebe bessergestellt werden.

Landwirtinnen und Landwirte unter 40 Jahren können darüber hinaus noch eine sogenannte Junglandwirte-Einkommensstützung in Höhe von rund 134 Euro pro Hektar in Anspruch nehmen. Diese wird fünf Jahre lang gewährt.

Mit der aktuellen Förderperiode 2023 bis 2027 sind die sogenannten Öko-Regelungen als zentrales und neues Element hinzugekommen. Über die Öko-Regelungen werden auf Antrag bestimmte Leistungen für Umwelt und Klima, die insbesondere über die Konditionalität hinausgehen, honoriert. Für die aktuelle Förderperiode 2023 bis 2027 stehen deutschen Landwirtschaftsbetrieben dafür jährlich rund eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Die Teilnahme der Betriebe an diesen Ökoregelungen ist freiwillig. Unter die Öko-Regelungen fällt zum Beispiel die Anlage von Blühstreifen, die Bewirtschaftung der Flächen in Form von Agroforstwirtschaft oder die Extensivierung des gesamten Grünlands eines Betriebs.

Betriebe, die Mutterkühe beziehungsweise Mutterschafe oder -ziegen halten, können eine zusätzliche Förderung beantragen. Grund dafür ist, dass diese Haltungsformen besonders tiergerecht und umweltschonend sind.

Zweite Säule: Ländliche Entwicklung und Umweltschutz

Aus der zweiten Säule der GAP werden gezielt Förderprogramme für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die ländliche Entwicklung finanziert. Aus diesem Topf werden beispielsweise der ökologische Landbau und verschiedene Agrarumwelt- und Klimaprogramme gefördert. Ein Teil der Gelder fließt aber auch in die Entwicklung von Dörfern, in die Internetversorgung, den Tourismus oder den Hochwasserschutz.

Für die zweite Säule stehen Deutschland für das Jahr 2024 rund 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Bis 2027 soll dieser Betrag jedoch auf jährlich 1,8 Milliarden gesteigert werden. Die Mittel der zweiten Säule können jedoch nur dann abgerufen werden, wenn Bund, Länder und Kommunen noch Geld in etwa gleicher Höhe zuschießen.

Letzte Aktualisierung: 16. September 2024

Weitere Informationen

Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL): EU-Agrarpolitik

Europäische Kommission: Faktencheck zum EU-Haushalt

BMEL: GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland

BMEL: Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 2023 in Deutschland