Warum gibt es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe?

Letzte Aktualisierung: 2. September 2025

Jedes Jahr geben Tausende landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland auf. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Quelle: Countrypixel - stock.adobe.com

In Kürze

- Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist seit 2000 um mehr als 44 % gesunken; verbleibende Betriebe werden größer.

- Größere Betriebe profitieren von Kostenvorteilen durch effizienteren Maschineneinsatz und günstigeren Einkauf von Betriebsmitteln.

- Sinkende Erzeugerpreise und hohe Investitionskosten erhöhen den Wachstumsdruck, was kleinere Betriebe besonders belastet.

- Fehlende Hofnachfolge und gesellschaftliche Kritik an Produktionsmethoden erschweren die Fortführung vieler Familienbetriebe.

- Bio-Landwirtschaft und Nebenerwerbsmodelle stabilisieren einige Betriebe, dennoch setzt sich der Strukturwandel fort, wenn auch langsamer.

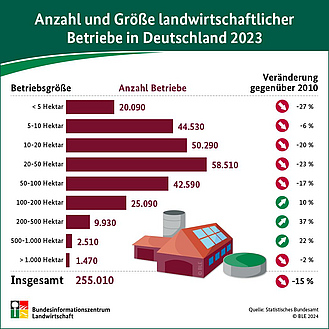

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen dramatisch aus: 2023 gab es 255.010 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Das sind über 203.000 weniger als noch 2000 – ein Rückgang um mehr als 44 Prozent. Allerdings hat sich diese negative Entwicklung deutlich verlangsamt. Sank zwischen 2000 und 2010 die Zahl der Betriebe jährlich noch um knapp 16.000, waren es im darauffolgenden Jahrzehnt "nur" noch etwa 3.600 Betriebe pro Jahr.

Dieser sogenannte Strukturwandel ist jedoch keine Besonderheit der Landwirtschaft. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen lässt sich eine Entwicklung beobachten, hin zu immer weniger, aber dafür größeren Betrieben. Denn auch in der Landwirtschaft fallen die freiwerdenden Flächen nicht brach oder bleiben die aufgegebenen Milchkuhherden nicht ungemolken, sondern werden von den verbleibenden Betrieben größtenteils übernommen.

Quelle: landpixel.de

Mehr Fläche und mehr Tiere pro Betrieb

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche ist zwischen den Jahren 2001 und 2023 leicht zurückgegangen – von rund 17,1 Millionen Hektar auf etwa 16,6 Millionen Hektar. Gleichzeitig sind die Betriebe größer geworden. Die durchschnittliche Flächenausstattung pro Betrieb lag 2023 bei 65 Hektar, 23 Jahre zuvor waren es nur etwa 37 Hektar. Die Zahl der Milchkühe auf den Milchviehbetrieben hat sich im gleichen Zeitraum beinahe verdoppelt – von 33 auf 73 Tiere.

Wie in anderen Wirtschaftsbereichen profitieren die verbleibenden Betriebe von größeren Strukturen, besonders in Bezug auf die Kosten. Denn je mehr Flächen, desto besser sind zum Beispiel die Maschinen ausgelastet. Auch Betriebsmittel wie Saatgut, Dünger oder Pflanzenschutzmittel sind im Einkauf günstiger, wenn größere Mengen bezogen werden.

Sinkende Preise erhöhen Wachstumsdruck

Auf der anderen Seite besteht für alle Betriebe ein gewisser Druck zu wachsen, da die Erzeugerpreise für viele klassische landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Getreide, Milch oder Fleisch seit vielen Jahren stagnieren oder sogar rückläufig sind. Um das Einkommen dennoch stabil zu halten, produzieren viele Betriebe einfach mehr, indem sie ihre Flächen ausdehnen oder die Tierbestände aufstocken.

Quelle: landpixel.de

Doch für den Kauf neuer Flächen oder für den Bau größerer Ställe wird viel Kapital benötigt, das kleineren Betrieben oft fehlt. Diese Betriebe müssen sich entscheiden, ob sie hohe Kredite aufnehmen oder aufgeben wollen. Vor allem tierhaltende Betriebe stehen häufig vor dieser Entscheidung, da für den Bau eines neuen Stalls oder die Modernisierung bestehender Anlagen besonders viel Geld benötigt wird.

Dass dies für viele Betriebe ein Problem ist, zeigt sich am deutlichsten in der Schweinehaltung. Hier hat sich die Anzahl der Betriebe zwischen 2010 und 2025 von 33.500 auf 15.250 halbiert. Neben extrem schwankenden Erzeugerpreisen für Schweinefleisch sehen viele Betriebsleitende vor allem die zunehmend anspruchsvollen rechtlichen Anforderungen als problematisch an. So sind zum Beispiel zusätzliche Investitionen in eine tierwohlgerechtere Haltung, etwa die Haltung von Sauen mit deutlich mehr Bewegungsfreiheit, aus ihrer Sicht nicht allein durch höhere Auszahlungspreise abgedeckt.

Fehlende Nachfolge auf Familienbetrieben

Eine Besonderheit in der Landwirtschaft ist der hohe Anteil an Familienbetrieben, der in Deutschland bei weit über 80 Prozent liegt. In der Regel werden die Betriebe von Generation zu Generation weitergegeben. Fehlt ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin läuft die Bewirtschaftung des Hofs irgendwann aus.

Quelle: landpixel.de

Wie groß dieses Problem ist, zeigen Zahlen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat: Danach geben nur etwa 35 Prozent der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter über 55 Jahre an, dass ihre Nachfolge geklärt ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben dem hohen Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft und der unsicheren Wirtschaftlichkeit eines Betriebs werden viele potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger auch von der wachsenden gesellschaftlichen Kritik an den heutigen Produktionsmethoden abgeschreckt.

Dennoch hat sich der Rückgang der Betriebsaufgaben seit etwa 2016 deutlich verlangsamt. Das erklärt sich zum Teil dadurch, dass viele Betriebe auf ökologischen Landbau umgestellt haben. Von 2012 bis 2024 stieg die Zahl der Bio-Betriebe um rund 56 Prozent auf 35.881. Durch die höheren und relativ stabileren Preise für Bio-Lebensmittel gelingt es Bio-Betrieben, auch mit weniger Fläche und weniger Tieren wirtschaftlich zu arbeiten.

Zudem steigt seit vielen Jahre die Zahl der Betriebe, die Landwirtschaft im Nebenerwerb betreiben. Hier gehen die Betriebsleitenden zusätzlich noch einer Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft nach, die über 50 Prozent des Gesamteinkommens ausmacht. Zudem nutzen immer mehr Betriebe die Möglichkeit, Einkommen aus landwirtschaftsnahen Bereichen zu generieren, etwa über die Forstwirtschaft, die Erzeugung regenerativer Energie oder durch Pensions- und Reitsportpferdehaltung.

Dennoch wird sich der Strukturwandel weiter fortsetzen. Allerdings scheint zumindest aktuell das Wachstum der Betriebsgrößen an Grenzen gestoßen zu sein. So zeigt eine Erhebung zum Strukturwandel aus dem Jahr 2020, dass die Flächenausstattung der deutlich größeren Betriebe in Ostdeutschland stagniert oder zum Teil sogar rückläufig ist.

Anzahl und Größe landwirtschaftlicher Betriebe in Deutschland 2020

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm zurückgegangen. Im Jahr 2020 gab es 263.500 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Vor 25 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele. Dieser Trend hat sich zwar verlangsamt, trotzdem ist die Zahl der Betriebe allein in den letzten zehn Jahren um rund 35.600 gesunken.

Auffällig ist, dass sehr große Betriebe von dieser Entwicklung nicht betroffen sind. Ihre Zahl ist sogar gewachsen – besonders stark in der Größenklasse der Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Fläche zwischen 200 und 500 Hektar. Derart große Betriebe sind aber noch die Ausnahme.

Knapp 86 Prozent der Höfe in Deutschland bewirtschaften eine Fläche von maximal 100 Hektar und hier ist die Entwicklung rückläufig. Im Durchschnitt verfügt ein landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland über eine Fläche von rund 63 Hektar.

Weitere Informationen

Deutscher Bauernverband (DBV): Situationsbericht 2023/24 – Betriebe und Betriebsgrößen