Soja - Nahrungsmittel für Tier und Mensch

Letzte Aktualisierung: 29. August 2025

Soja ist als Öl- und Eiweißpflanze heute in aller Munde. Das hat Folgen für Mensch und Tier, Umwelt und Klima – regional und global.

Quelle: Monika Witte

In Kürze

- Soja ist weltweit eine der wichtigsten Kulturpflanzen. Die Erntemenge hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nahezu verdoppelt.

- Sojabohnen enthalten 40 % hochwertiges Eiweiß und 20 % Öl.

- In Deutschland wird Soja vor allem an Nutztiere verfüttert, der menschliche Konsum ist gering.

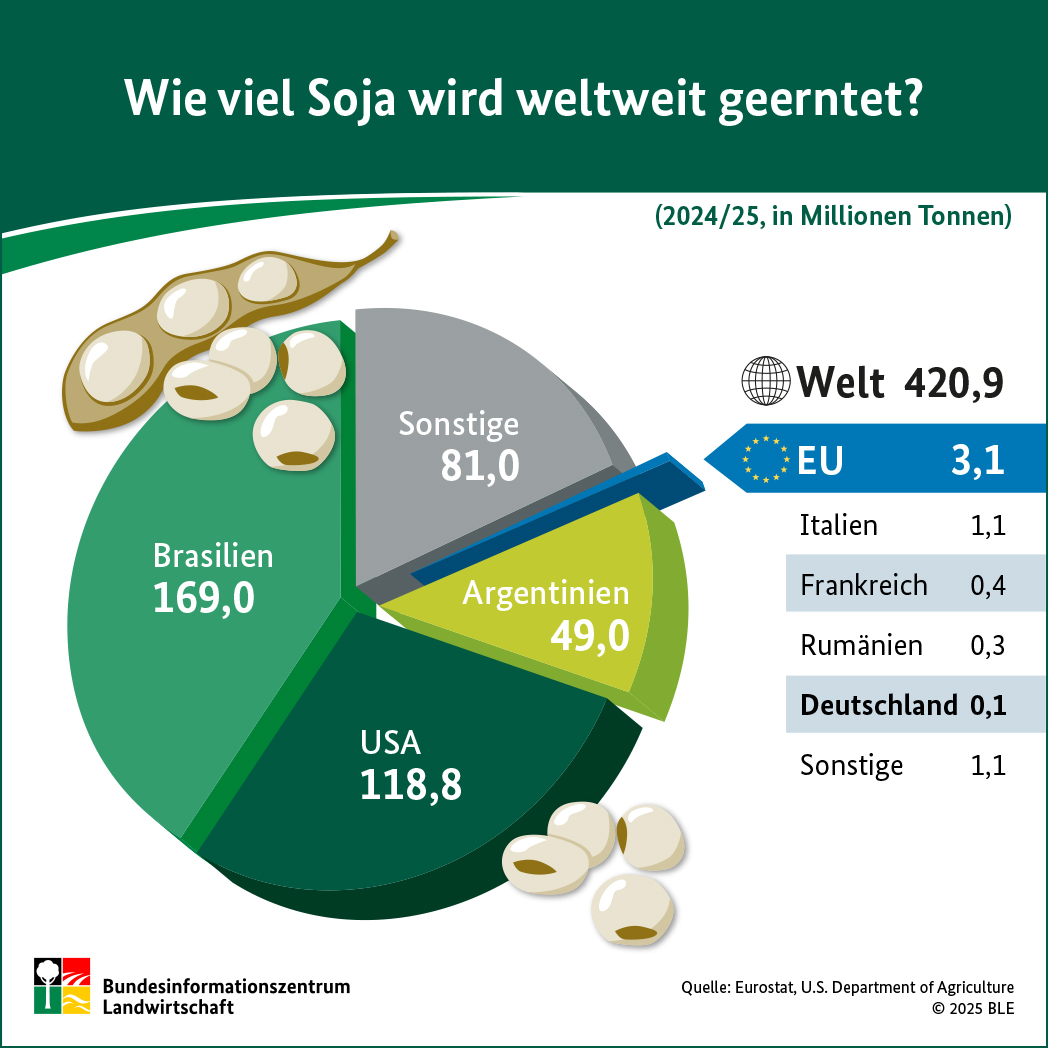

- Der Großteil des weltweit produzierten Sojas stammt aus Brasilien und den USA.

- Soja ist in vielen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs enthalten, oft ohne dass es bewusst wahrgenommen wird.

Soja ist in – keine andere Pflanze hat in den letzten Jahrzehnten einen so rasanten Aufstieg erlebt. Neben Weizen, Mais und Reis ist Soja heute weltweit eine der wichtigsten Kulturpflanzen. Wurden 2003 weltweit noch 190 Millionen Tonnen produziert, hatte sich die Produktion 20 Jahre später bereits auf 371 Millionen Tonnen fast verdoppelt.

Hierzulande ist die Pflanze kaum bekannt und auf den Feldern noch wenig verbreitet. Soja wird überwiegend in Übersee angebaut. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Erzeugung stammen aus Brasilien und den USA. In wie vielen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs sich tatsächlich Soja versteckt, ist uns daher meist gar nicht bewusst.

Soja ist eine wichtige Eiweißquelle

Die Sojabohne gehört mit Erbse und Linse zur Familie der Hülsenfrüchte. Beheimatet ist sie in den Subtropen Chinas. Mittlerweile gibt es Sorten, die auch in den gemäßigten Zonen Nordamerikas und Europas gut gedeihen. Sie punktet mit vielen Mineralstoffen und Vitaminen sowie einem Ölgehalt von knapp 20 Prozent und reichlich ungesättigten Fettsäuren.

Vor allem aber enthält sie viel und hochwertiges Eiweiß – mit 40 Prozent doppelt so viel wie Linse und Erbse. Das macht Soja gerade für Menschen, die tierische Produkte weitgehend oder gänzlich vom Speiseplan gestrichen haben, zu einer wichtigen Eiweißquelle.

Quelle: aki - stock.adobe.com

Unsichtbar – doch allgegenwärtig

Trotz ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wird weltweit nur ein kleiner Teil der Sojabohnen direkt vom Menschen verzehrt – als ganze Bohnen, Edamame oder weiterverarbeitet zu Tofu, Tempeh oder Sojadrinks. Schätzungen zufolge machen diese Produkte nur rund 7 Prozent der globalen Sojaproduktion aus.

Der weitaus größere Teil, über 80 Prozent, wird weiterverarbeitet: zu Sojaschrot – das überwiegend als Tierfutter dient, aber zu Fleischersatzprodukten verarbeitet wird – und zu Sojaöl. Letzteres wird vor allem als Speiseöl genutzt oder zahlreichen Fertigprodukten beigemischt. Auch Sojalecithin (E322), ein fettähnlicher Stoff, steckt als Emulgator in vielen Lebensmitteln, etwa in Schokoladen- oder Backwaren.

Darüber hinaus finden sich Bestandteile der Bohne in Kosmetika, Lacken, Farben und sogar in Biodiesel. Ob in der Küche, im Bad, in der Werkstatt oder beim Autofahren – Soja begleitet uns meist unbemerkt auf Schritt und Tritt.

Kaum zu ersetzen – Soja als Futtermittel

Haupteinsatzbereich für Soja aber ist die Nutztierhaltung. Dank seines hohen Eiweißgehalts ist Sojaschrot ein unverzichtbarer Bestandteil der Fütterung von Hühnern, Schweinen und Rindern. Seit dem Verbot der Verfütterung von Tiermehl im Jahr 2001 hat seine Bedeutung sogar noch zugenommen. Zwar können deutsche Tierhalterinnen und Tierhalter mit Gras, Getreide und Mais einen Großteil des Futterbedarfs für ihre Tiere aus heimischem Anbau decken. Eiweißreiche Futtermittel, wie Soja oder andere Hülsenfrüchte, werden jedoch weder in Deutschland noch in der EU in ausreichend großen Mengen erzeugt.

Deutschland importiert daher 25 Prozent des im Tierfutter enthaltenen Eiweißes – einen Großteil davon als Soja. Im Jahr 2023 führte Deutschland rund 3,2 Millionen Tonnen Soja ein.

Quelle: josemoraes via Getty Images

Ökologisch bedenklich – Sojaanbau in Übersee

Brasilien hat inzwischen die USA als größter Soja-Produzent abgelöst. Von 2003 bis 2023 hat die Anbaufläche dort um knapp 140 Prozent zugenommen. Wo früher artenreiche Wälder standen, wächst heute Soja.

Wo immer Wald durch Sojaplantagen ersetzt wird, hat das massive Folgen für die Umwelt. Mit der Ausweitung des Sojaanbaus verlieren nicht nur zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum. Großflächige Brandrodungen schaden auch dem Klima, denn der Kohlenstoff in der pflanzlichen Biomasse wird als klimaschädliches Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

Ökologisch ebenfalls bedenklich ist der massive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 98 bis 100 Prozent der in Südamerika angebauten Bohnen sind gentechnisch verändert. Damit sind sie resistent gegen das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Sämtliche Pflanzen, die damit besprüht werden, sterben ab und nur die gentechnisch entsprechend veränderte Sojapflanze überlebt. Das ermöglicht eine einfache und effektive Unkrautbekämpfung, geht aber zulasten der Bodenfruchtbarkeit und der Artenvielfalt.

In Deutschland und der EU ist Glyphosat Gegenstand erbitterter Diskussionen. In Südamerika wird es vielerorts massiv und großflächig eingesetzt, womit Risiken für die Umwelt und die Gesundheit der Landwirtinnen und Landwirte verbunden sind.

Wirtschaftlich ist der Export von Sojabohnen für Länder wie Brasilien oder Argentinien eine bedeutende Einnahmequelle. Für die Menschen in den Sojaanbaugebieten gilt das jedoch nur sehr eingeschränkt. Da aufgrund des hohen Mechanisierungsgrads wenig Arbeitskräfte benötigt werden, profitiert nur ein kleiner Teil der lokalen Bevölkerung wirtschaftlich vom Sojaanbau. Ganz im Gegenteil kann es sogar die Nahrungsmittelversorgung und die Existenzgrundlage der lokalen Bevölkerung gefährden, wenn Soja auf Flächen angebaut wird, die vorher zur Selbstversorgung dienten.

Quelle: BLE

Gentechnisch verändertes Soja im Tierfutter

Angesichts der wichtigen Rolle von Soja als Futtermittel und des hohen Anteils gentechnisch veränderter Sorten liegt es auf der Hand, dass die meisten Kühe, Schweine und Hühner in Deutschland Futter erhalten, das zumindest teilweise aus gentechnisch veränderten Pflanzen gewonnen wurde.

Diese Futtermittel müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Die damit erzeugten Lebensmittel unterliegen jedoch nach dem europäischen Lebensmittelrecht keiner Kennzeichnungspflicht. Verbraucherinnen und Verbraucher können also nicht erkennen, ob tierische Produkte wie Milch, Joghurt, Fleisch oder Eier von Tieren stammen, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden.

Die negativen Umweltauswirkungen beim Anbau in Südamerika sowie die starken Vorbehalte deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber der Gentechnik sind zwei gewichtige Gründe, verstärkt Soja auch in Deutschland anzubauen, um unabhängiger von Importen zu werden.

Dieses Ziel verfolgt auch die Bundesregierung, die im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie seit einigen Jahren unter anderem den Sojaanbau fördert. Tatsächlich ist die Sojaanbaufläche in Deutschland rasant gewachsen: von 1.000 Hektar im Jahr 2008 auf rund 43.600 Hektar im Jahr 2024. Gemessen am enormen Futterverbrauch fällt das jedoch nach wie vor kaum ins Gewicht: die 132.000 Tonnen Sojabohnen, die 2024 in Deutschland geerntet wurden, decken gerade einmal 3,1 Prozent des hiesigen Bedarfs von 4,2 Millionen Tonnen ab.

Was kann ich beim Einkauf beachten?

Was aber können Verbraucherinnen und Verbraucher tun, die möglichst umweltverträglich und gentechnikfrei einkaufen wollen?

Wer beim Kauf tierischer Produkte so weit wie möglich ausschließen möchte, dass bei der Erzeugung gentechnisch veränderte Futtermittel zum Einsatz gekommen sind, kann entweder auf Bio-Lebensmittel zurückgreifen oder nach Produkten mit der "Ohne Gentechnik"-Kennzeichnung Ausschau halten. Über dieses Siegel können Hersteller auf freiwilliger Basis kennzeichnen, dass ihre Produkte unter Verzicht auf gentechnisch veränderte und kennzeichnungspflichtige Futtermittel erzeugt worden sind.

Das EU-Bio-Siegel sowie die Siegel der Bio-Anbauverbände signalisieren darüber hinaus, dass beim Anbau keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden. Auch Bio-Soja wird zum größten Teil importiert, hier spielen aber Anbauländer in Süd- und Osteuropa eine wichtigere Rolle.

Wichtigste Stellschraube im Hinblick auf den wachsenden Flächenverbrauch und die damit in vielen Anbauländern einhergehenden negativen Umweltwirkungen ist der maßvolle Konsum tierischer Produkte. Wer zum Beispiel der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgt und nicht mehr als 300 Gramm Fleisch pro Woche zu sich nimmt, tut nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern verringert auch seinen ökologischen Fußabdruck.

Weitere Informationen

Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL): Eiweißpflanzenstrategie

Deutscher Soja Förderring: Sojaanbau in Deutschland

Verband der Ölsaaten-verarbeitenden Industrien in Deutschland: Informationen zur Sojabohne