Wie wirken Pflanzenschutzmittel?

Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2025

Pflanzenschutzmittel spielen eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft. Doch wie funktionieren diese Mittel eigentlich?

In Kürze

- Pflanzenschutzmittel schützen Kulturpflanzen vor Schädlingen, Krankheiten und konkurrierendem Unkraut.

- Die meisten Pflanzenschutzmittel wirken selektiv gegen bestimmte Pflanzen und Insekten und schonen so Kulturpflanzen und Nützlinge.

- Man unterscheidet Kontaktmittel, die nur am Ort des Auftreffens wirken, und systemische Mittel, die sich in der ganzen Pflanze verteilen.

- Resistenzbildung ist ein zentrales Risiko, wenn gleiche Wirkstoffe wiederholt eingesetzt werden.

Pflanzenschutzmittel werden eingesetzt, um Kulturpflanzen vor Krankheiten, Schädlingen oder konkurrierenden Unkräutern zu schützen und damit Ernteverluste zu vermeiden. Je nachdem, gegen was sie wirken, werden sie in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die wichtigsten Gruppen in der Landwirtschaft sind:

- Insektizide (gegen Insekten)

- Fungizide (gegen Pilze)

- Herbizide (gegen Unkraut)

Pestizide und Pflanzenschutzmittel: Was ist der Unterschied?

Die Begriffe "Pestizide" und "Pflanzenschutzmittel" werden oft gleichbedeutend verwendet – ganz korrekt ist das jedoch nicht.

Laut EU-Richtlinien ist "Pestizide" der Überbegriff und umfasst neben Pflanzenschutzmitteln auch Biozide (wie Rattengift oder Desinfektionsmittel) und bestimmte Arzneimittel (beispielsweise solche gegen Läuse oder Würmer).

Woraus bestehen Pflanzenschutzmittel?

Pflanzenschutzmittel bestehen in der Regel aus zwei Hauptkomponenten: den Wirkstoffen und Hilfsstoffen wie Stabilisatoren und Emulgatoren. Die Wirkstoffe sind die aktiven Substanzen, die gezielt gegen Schädlinge, Pilze oder Unkräuter wirken. Ein bekanntes Beispiel für einen Herbizidwirkstoff ist Glyphosat. Dieser Wirkstoff blockiert lebenswichtige enzymatische Prozesse in der Pflanze und tötet sie damit ab.

Quelle: simonkr via Getty Images

Synthetisch oder natürlich – woher stammen die Wirkstoffe?

Die meisten Pflanzenschutzmittel enthalten chemisch-synthetische Wirkstoffe, werden also künstlich hergestellt. Dafür gibt es mehrere Gründe: Synthetische Stoffe lassen sich gezielt so entwickeln, dass sie besonders gut und selektiv wirken – also wirklich nur dem Schaderreger schaden, dem sie gelten. Darüber hinaus sind sie meist wirksamer und vor allem kostengünstiger herzustellen.

Daneben gibt es aber auch Wirkstoffe natürlichen Ursprungs. Ein bekanntes Beispiel ist Pyrethrin, das aus Chrysanthemen gewonnen wird. Es wirkt als Insektizid und darf in natürlicher Form auch im ökologischen Landbau eingesetzt werden. Solche natürlichen Mittel sind jedoch deutlich seltener als synthetische.

Natürliche Pflanzenschutzmittel chemisch nachgebaut

Nicht selten werden natürliche Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe im Labor chemisch nachgebaut, um zum Beispiel die Kosten zu senken oder die Wirksamkeit zu erhöhen. Erkennbar ist die chemisch-synthetische Herkunft an der Silbe "oid" im Wirkstoffnamen. Synthetisch erzeugtes Pyrethrin heißt dann zum Beispiel Pyrethroid.

Warum wirken Pflanzenschutzmittel oft nur gegen bestimmte Arten?

Pflanzenschutzmittel sind häufig selektiv in ihrer Wirkung. Das heißt, sie wirken gezielt gegen bestimmte Pflanzen oder Insekten, ohne andere zu schädigen. Auf diese Weise bleiben Nützlinge oder Kulturpflanzen unbeeinträchtigt.

So blockieren manche Mittel zum Beispiel bestimmte Enzyme oder Stoffwechselwege bei den Zielorganismen, die es bei den Nichtzielorganismen gar nicht gibt – oder die dort ganz anders funktionieren. Auch die Art, wie ein Mittel aufgenommen oder abgebaut wird, spielt eine Rolle: Manche Pflanzen oder Insekten können einen Wirkstoff schnell abbauen, andere nicht.

Quelle: Ingo Bartussek - stock.adobe.com

Ein selektives Herbizid wirkt gegen manche Pflanzen besonders stark, gegen andere wenig bis gar nicht. Der Wirkstoff Mesotrion etwa hemmt nach Angaben des Herstellers in manchen Pflanzen die Bildung von Carotinoiden. Diese sind wichtig, um in den Blättern Schäden durch Sonnenlicht zu verhindern. Die behandelten Pflanzen können die Sonnenschäden also nicht reparieren, sie verbleichen und sterben ab.

Vogelmiere und Gänsefuß werden von dem Mittel besonders stark geschädigt, Quecke und Ackerfuchsschwanz dagegen gar nicht. Auch Mais verträgt das Mittel gut, weshalb es vor allem im Maisanbau verwendet wird. Manch andere Kulturpflanze stirbt jedoch nach Kontakt schnell ab. Landwirtinnen und Landwirte kombinieren deshalb häufig verschiedene Mittel, die gezielt die problematischen Unkräuter abtöten, der jeweiligen Kulturpflanze aber nicht schaden.

Eine Ausnahme sind Totalherbizide wie zum Beispiel glyphosathaltige Mittel. Sie töten alle Pflanzen ab, unabhängig von ihrer Art. Im Ackerbau werden Totalherbizide vor allem eingesetzt, um Felder vor der Aussaat komplett von Unkraut zu befreien. Besonders pfluglos arbeitende Betriebe arbeiten mit Totalherbiziden. Aber auch im Obst- und Weinbau werden sie verwendet, um den Boden in der Umgebung der Stammbasis unkrautfrei zu halten. Die Anwendung schadet den Bäumen beziehungsweise Reben nicht, da Glyphosat nur über die Blätter aufgenommen werden kann.

Wie werden Pflanzenschutzmittel angewendet?

Der überwiegende Teil der heutigen Pflanzenschutzmittel wird flüssig mit speziellen Spritzen auf die Pflanzen ausgebracht.

Eine weitere Form der Anwendung sind Granulate. Dabei handelt es sich um feste Körnchen, die zwischen die Pflanzen gestreut werden. Sie lösen sich in Wasser auf und wirken im Boden zum Beispiel gegen Bodenschädlinge wie Nematoden oder Drahtwürmer.

Quelle: saraTM via Gettyimages

Beim sogenannten Beizen werden die Samen vor der Aussaat mit einer Schutzschicht überzogen. Das Beizmittel kann als trockenes Pulver oder als flüssiger Überzug aufgetragen werden. Die Wirkstoffe im Beizmittel schützen die Pflanzen besonders in der Keimphase vor Pilzkrankheiten oder Schädlingen.

Wie entfalten Pflanzenschutzmittel ihre Wirkung?

Je nach Wirkungsweise lassen sich Pflanzenschutzmittel in zwei Gruppen einteilen: in Kontaktmittel und in systemisch wirkende Mittel.

Für alle Pflanzenschutzmittel gelten verpflichtende Wartefristen zwischen Anwendung und Ernte sowie Grenzwerte für Rückstände in den Lebensmitteln. Die Wirkstoffe werden mit der Zeit vom Stoffwechsel der Pflanzen sowie von Mikroorganismen im Boden abgebaut.

Kontaktmittel

Kontaktmittel wirken nur dort, wo sie mit dem Schaderreger direkt in Kontakt kommen. Sie verbleiben meist noch eine Weile auf der Pflanzenoberfläche, werden aber früher oder später durch Regen abgewaschen.

- Kontaktfungizide töten Sporen oder andere Organe von Pilzen, die sich auf der Blattoberfläche oder im Boden befinden.

- Kontaktinsektizide dringen durch die Körperoberfläche – oft die Atemöffnungen oder das Außenskelett – in das Schadinsekt ein und töten es, indem sie das Nervensystem oder andere lebenswichtige Funktionen stören.

- Kontaktherbizide zerstören die grünen Pflanzenteile der Unkräuter an der Stelle, wo der Wirkstoff auftrifft.

Systemische Mittel

Systemische Mittel werden von der Pflanze über die Blätter oder Wurzel aufgenommen. Über die Leitbahnen der Pflanze, über die auch Wasser und Nährstoffe transportiert werden, werden die Mittel in der gesamten Pflanze verteilt. Auf diese Weise gelangt der Wirkstoff sogar in unterirdische oder neu wachsende Pflanzenteile. Systemische Mittel werden nicht durch Regen abgewaschen, somit bleibt die Schutzwirkung länger erhalten.

- Systemische Insektizide sind sehr effektiv gegen Schadinsekten. Denn die Tiere nehmen den Wirkstoff beim Saugen oder Fressen an der Pflanze zwangsläufig auf.

- Systemische Fungizide sind in der Lage, auch Pilze zu bekämpfen, die sich tiefer im Pflanzengewebe befinden.

- Systemische Herbizide töten – im Unterschied zu Kontaktherbiziden – die gesamte Unkrautpflanze, inklusive Wurzeln ab. Das ist besonders wirksam bei mehrjährigen Unkrautarten wie Disteln oder Quecken, die sich aus der Wurzel erneuern können. Auch die Kulturpflanzen nehmen das Herbizid auf, werden aber davon nicht geschädigt.

Nicht alle Mittel wirken gezielt und sind unbedenklich

Nicht immer ist die Selektivität von Pflanzenschutzmitteln so eindeutig. Bei einigen Wirkstoffen, wie zum Beispiel den Neonicotinoiden – einer Gruppe von hochwirksamen Insektiziden –, hat man nach Jahren festgestellt, dass sie nicht ausreichend zwischen Schädlingen und Nützlingen wie Honigbienen unterscheiden. Inzwischen ist belegt, dass bereits geringe Rückstände in Pollen und Nektar Bienen schädigen können. Daher sind die meisten Neonicotinoide in der EU inzwischen verboten oder stark eingeschränkt.

Warum verlieren Pflanzenschutzmittel manchmal ihre Wirkung?

Pflanzenschutzmittel können mit der Zeit an Wirkung verlieren, weil sich Schädlinge, Krankheitserreger oder Unkräuter an den Wirkstoff anpassen. Dieser Vorgang wird als Resistenzbildung bezeichnet. In Deutschland sind beispielsweise einige Populationen des Weißen Gänsefuß, des Ackerfuchsschwanz und der Echten Kamille gegen manche Herbizide resistent. Insektizidresistent sind unter anderem manche Kartoffelkäfer, Grüne Pfirsichblattläuse und Weiße Fliegen.

Wie kommt es dazu?

In jeder Population von Pilzen, Insekten oder Unkräutern gibt es von Natur aus einzelne Individuen, die zufällig etwas unempfindlicher gegenüber einem bestimmten Wirkstoff sind. Wenn ein Pflanzenschutzmittel über längere Zeit regelmäßig und in gleicher Weise eingesetzt wird, sterben die empfindlichen Organismen ab, während die widerstandsfähigeren überleben.

Diese vermehren sich und geben ihre Unempfindlichkeit an die nächste Generation weiter. Mit der Zeit besteht die gesamte Population fast nur noch aus resistenten Individuen – und das Pflanzenschutzmittel wirkt kaum noch.

Quelle: Koerver / BLE

Dieser Mechanismus ist vergleichbar mit der Entstehung von Antibiotikaresistenzen bei Bakterien. Auch dort überleben die widerstandsfähigsten Erreger, wenn ein Antibiotikum zu häufig oder unsachgemäß eingesetzt wird.

Um zu verhindern, dass Pflanzenschutzmittel ihre Wirkung verlieren, ist ein verantwortungsvoller Umgang damit entscheidend. Dazu gehört, dass Wirkstoffe regelmäßig gewechselt werden, unterschiedliche Wirkungsmechanismen kombiniert werden und die Mittel nur dann eingesetzt werden, wenn es wirklich nötig ist. So kann man die Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel möglichst lange erhalten und die Ausbreitung resistenter Organismen verhindern.

Pflanzenschutz ist mehr als der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Ein nachhaltiger Pflanzenschutz setzt auf das Zusammenspiel verschiedener Methoden. An erster Stelle stehen dabei immer vorbeugende Maßnahmen. Dazu zählen robuste, standortgerechte Pflanzensorten, eine sachgerechte Bodenbearbeitung und ein gut abgestimmter Aussaatzeitpunkt. Besonders wirkungsvoll ist auch eine durchdachte Fruchtfolge – also der regelmäßige Wechsel der angebauten Kulturen auf dem gleichen Feld –, da sie Schaderregern die Ausbreitung erschwert und die Bodengesundheit fördert.

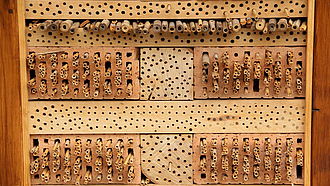

Eine umweltschonende Alternative ist auch der biologische Pflanzenschutz, also zum Beispiel der gezielte Einsatz von Nützlingen gegen Schädlinge. Eine andere Möglichkeit ist die mechanisch-physikalische Bekämpfung. Dabei werden mit Hackmaschinen oder anderen Geräten Unkräuter beseitigt, oder man fängt Schädlinge in Fallen. Beim biotechnischen Pflanzenschutz macht man sich zum Beispiel Köder und Pheromon-Duftlockstoffe zunutze, um Schädlinge anzulocken.

Vorbeugende und natürliche Alternativen sollten vor allem auch im Hobbygarten Vorrang haben. Mängel bei der äußeren Qualität von Obst und Gemüse sind hier leichter hinzunehmen und auf Höchsterträge kann verzichtet werden. Manchmal helfen hier auch selbst hergestellte Pflanzenzubereitungen gegen Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten.